のぞみ幼稚園PTA教室

「防災講座:防災お菓子リュック作り&トイレの吸水実験」に参加してきました!

2025年6月30日(月)に、のぞみ幼稚園PTA教室「防災講座:防災お菓子リュック作り&トイレの吸水実験」に参加してきました。

のぞみ幼稚園のPTA教室では、昨年に引き続き防災講座を行いました。

今年は、長泉町「ママ防災塾」MAMORUマムズの高木有加さんをお招きして、1時間という短い時間の中「防災お菓子リュック作り」と「トイレの吸水実験」を行いました。

最初に、高木さんがなぜ防災に興味を持ったのかについてのお話がありました。

2011年3月11日の東日本大震災が大きなきっかけとなったそうです。

当時お子さんがまだ小さかったこともあり、こんな大きな地震からわが子を守るためにはどうしたらいいか?と考えたそうです。

そこから子連れ防災を学び、自分が学んだ知識を周りにも伝えよう!と思い、「ママ防災塾」MAMORUマムズの活動が始まりました。

こどもと一緒に防災について考える入り口として、「防災お菓子リュック作り」や「トイレの吸水実験」を伝える活動を行っていらっしゃいます。

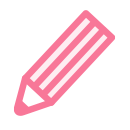

続いて、「防災お菓子リュック作り」に移ります。

用意してあったジップロックに、各自持ち寄ったお菓子を賞味期限を確認してから入れてきます。

ジップロックには一番早い賞味期限をマジックで記入します。

次に各自持ち寄ったおもちゃや用意された絵本、折り紙を入れていきます。

避難所でこどもたちが大人の手を借りずに遊べるものが好ましいそうです。(シールブックやトランプなど年齢に合わせて)

用意された太めの毛糸の両端に輪っかを作り、ガムテープでジップロックに固定していきます。

リュックの形になるように毛糸を通し、ガムテープで固定して完成。

チョコレートなど暑さに弱いものはなるべく避け、賞味期限が長めのものを入れると良いそうです。

記入した賞味期限の日までは保管して、その日になったら開封して家族でお菓子パーティーをします。

それまで何事もなかった日々を祝い、新たなお菓子リュックを作り、ローリングストックを学ぶことも目的としています。

今回は講座用にジップロックに入れましたが、実際に災害時に、透明ビニールにお菓子を持ち歩いていると、奪われる危険性もあるので布の持ち出し袋に入れておくと外から見えなくてよいとのことでした。

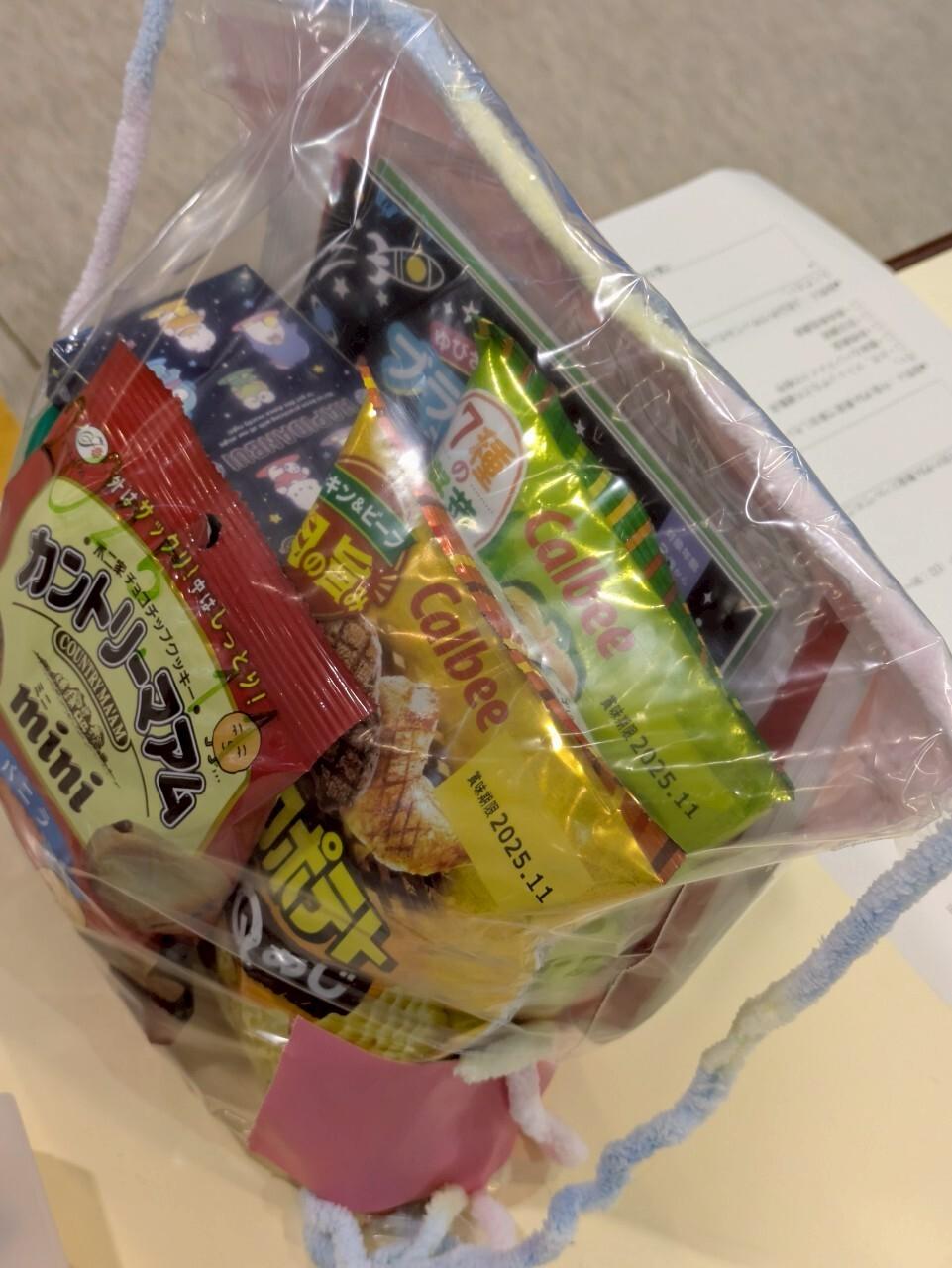

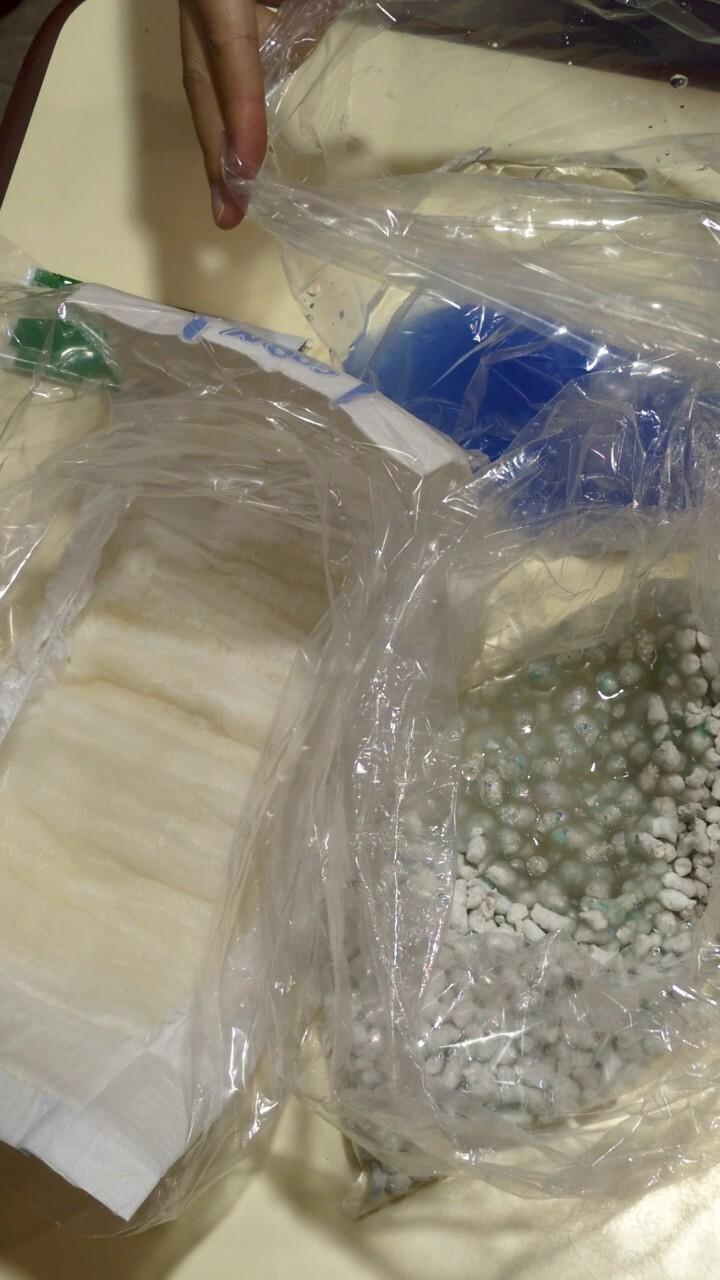

次に「トイレの吸水実験」を行いました。

各テーブルに、ビニール袋に入れた「トイレの凝固剤」「ネコ砂」「おむつ」と同じ分量の水を用意して同時に水をいれます。

吸水時間や重さを比べてみました。

「トイレの凝固剤」「ネコ砂」「おむつ」はどれもいいところがあります。

何を備蓄しておくのか、自宅の保管場所のサイズが各ご家庭で違うので自分が一番使いやすく備蓄しやすいものを用意しておくことが大切です。

できることなら実際に使用してみて、トイレの水が流せないという状況に慣れておけば、突然の災害時にも対応できると思います。

今日は実験なので少なめのごみですが、実際は1人1日5回トイレを使用×家族分×ごみの収集日(災害で7日来なかった場合)を考えるとものすごい量の用意が必要となり、使用したごみの保管場所についても考えないといけません。

においを抑える消臭剤や防臭のビニール袋も活躍するそうです。

トイレの水が出なくなったときに、段ボールを利用した便器を作ってみたり、おまるを活用してみたりと、色々なパターンを考えておくといざというときに困らないで行動ができると思います。

参加者の皆さんに感想を伺ったところ、持ち出し袋や水、食料の用意は行ってきたが、トイレの備えは盲点だったという方がとても多かったです。

トイレの備えを見直すきっかけになったのではないでしょうか。

他、ガソリンは半分になったら満タンにしておく、水やトイレの備え(トイレットペーパー含)、冷凍庫に水道水を入れたペットボトルを凍らせておけば停電時に冷蔵庫の上段に移すと保冷剤代わりになり、とけたら飲むこともできる、という情報もくださいました。

子連れで避難所に避難することはとても大変なことです。

自宅避難で過ごす為の防災について、楽しく学ことができたのではないでしょうか。

早速できるところから始めてみようと思いました。

(※2025年7月30日掲載)

今回、講師の高木さんのアシスタントとして参加してきました。

防災お菓子リュック作りやトイレの吸水実験は、自分でやろうとしても準備や片づけなど手間がかかります。

今回のような1時間という短い時間内でも、防災について考えるきっかけを学べたことはとても大切な機会だと思います。

ガソリンは半分になったら入れる、トイレの凝固剤やトイレットペーパーは事前に用意しておくなど、普段からやれることを生活に取り入れることは、防災意識を持つというハードルを少し下げてくれることだと思います。

皆さんも、できるところから防災の準備を始めてみてはいかがでしょうか?